經歷了戰爭的殘酷,才會懂得和平“受益而不覺,失之則難存”﹔體會過民族危亡的切膚之痛,就會深刻理解國家強大對於普通百姓的重要意義。在一個紀念勝利的年代反思苦難,警示如此深刻。南京之殤,殤自國力衰微,殤自一盤散沙。南京之祭,既為生命之消逝舉國致哀,也為人類和平警鐘長鳴。從南京到奧斯維辛,從中國到世界,戰爭浩劫讓人類付出了太多代價。烽煙盡處,一束象征和平的紫金花,凝聚著對遇難同胞的深切緬懷﹔和平年代,中國人民將與世界各國人民一道,共同捍衛反法西斯戰爭勝利果實,攜手開創和平發展、共同繁榮的美好時代。

“這是我第三次參加國家公祭儀式,我昨晚一夜未睡好。”夏淑琴匆匆走過“遇難同胞”雕塑...【詳細】

對於日本而言,歷史認知不是可以隨意取舍的戰略籌碼,不是可以自由選擇的外交手段...【詳細】

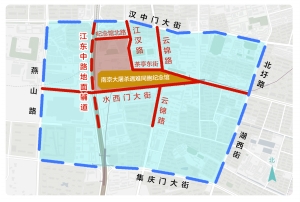

侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館周圍林立的“國家公祭”宣傳牌。

侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館周圍林立的“國家公祭”宣傳牌。12月13日,第三個“國家公祭日”如期而至。之所以設計“國家公祭日”,就是要讓國人留下這個痛苦的記憶,讓民族常念這個屈辱的慘狀,也是讓世界正視這個罪惡的污點...【詳細】

人民網-觀點頻道 | 2016-12-13 11:25

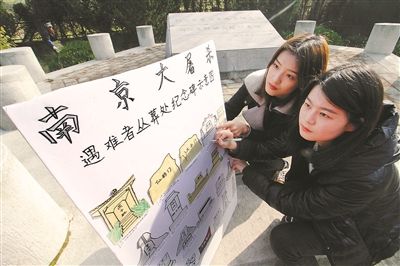

8日,8名南航大學生帶著他們手繪的“南京大屠殺遇難者叢葬地分布圖”,重走南京大屠殺遇難者叢葬地,回望歷史、緬懷同胞。…

來源:新華日報 | 2016-12-09 07:10