當初,深圳通過“一粒米”的改革,讓外來建設者得以安居樂業。現在,深圳孕育出一批各行業的優秀企業,其優質產品讓全國乃至全球的人們更好地安居樂業。乘著改革開放的春風和粵港澳大灣區的浪潮,在深企業已經越走越遠,擁有更為廣闊的未來。

七月上旬,吳雨桐剛搬新家,邀請三五知己到家裡開鍋慶祝。“家裡還沒買柴米油鹽,待會兒順道去超市買些米吧。”當天早上,吳雨桐給朋友發消息,商量著要買些什麼。如今這個再平常不過的場景,在幾十年前並不能看到。人們帶著糧本糧票到糧油店排隊換取口糧,每天限量供應,是八十年代初的街頭日常。

那時,剛成立不久的深圳經濟特區作為試點,率先推進取消糧食憑票定量供應制度。正是這一場關乎“一日三餐”的改革,激發出深圳這座城市的無限活力,同時也促進了中國糧食經營從計劃經濟向市場經濟的變革。

2020年是深圳經濟特區成立40周年。短短40年,它從一個僅有3萬多人口、兩三條坑窪不平街道的小漁村,變身為千萬級人口的大都市。一個個如今看來依舊大膽的舉措,讓深圳成為一個充滿奇跡的地方。

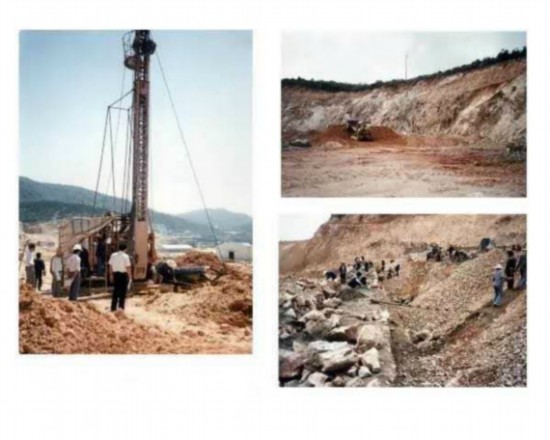

1988年,南海油脂在深圳蛇口赤崗灣破土動工(益海嘉裡 供圖)

1 “口糧”變革變出一片天

1980年8月,深圳經濟特區正式成立。與此同時,大量外來建設者涌入深圳,這個偏遠的南方小漁村,一下子變成了無數弄潮兒眼裡的“香餑餑”。

而深圳經濟特區糧食統購統銷政策還在實行——口糧和戶口直接挂鉤。當時的外來建設者大多沒有把戶口遷過來,也就沒有糧食關系轉入。沒有戶口就沒有糧票,沒有糧票就無法得到口糧。特區成立之初的郵局裡,滿是從全國各地寄來糧票的挂號信。

吃口熱飯都沒保障,大家何以在此安居樂業?

為了“人人有飯吃”,成立於1949年的寶安縣糧食科,在33年后的1982年率先改制,挂上了深圳市糧油公司的牌子,科長變成了經理,科員變成了辦事員。如今,它有一個更為人熟知的名字——深糧控股,關聯著深圳全市近1400萬人的口糧。

兩年后的1984年,在中國誕生了萬科、海爾等一大批日后影響深遠的企業。而正是在萬科於深圳草創半年后的11月,深圳市向前再邁一步,率先在全國進行糧食流通體制市場化改革,成為全國第一個取消糧票的城市。

或許,這也應是中國糧油流通體制改革的元年。

文貴英是土生土長的深圳人,充分感受過此次改革帶來的變化。“以前,月初拿到糧票之后,就要開始算著時間用,取消糧票后買東西就方便很多了。”

對外地打工者來說,這次改變更是一種解放。甄美新回憶起,自己在1984年底剛到深圳時,“感覺這裡無比自由,買米面不用受限制,非常慶幸自己來深圳了。”在此契機下,包括益海嘉裡創始人郭孔豐在內的眾多愛國僑商響應國家號召,毅然回國創業。

1988年,益海嘉裡在深圳蛇口赤灣港畔投資建設了在中國的第一家大規模現代化食用油加工廠——南海油脂工業(赤灣)有限公司(以下簡稱“南海油脂”),從1988年7月開始施工,到1989年2月油罐、精煉廠、制桶廠、辦公樓基本建好,南海油脂隻用了不到一年時間,並於1990年1月正式投產。

如今在中國家喻戶曉的“金龍魚”正是由此應運而生,游入中國廣闊的糧油海洋。其在20世紀90年代初刮起的小包裝食用油風潮,徹底改變了中國人的餐飲習慣和整個糧油行業的商業邏輯。“益海嘉裡根植中國超過30年了,金龍魚是深圳改革開放孕育出的糧油品牌。”在益海嘉裡工作多年的員工吳宇晨說。

而同樣是那個年代的蛇口,誕生了一句如今已被鐫刻在花崗岩上的名言——“時間就是金錢,效率就是生命”。如今,這句體現深圳速度的金句,更是深圳堅持創新以追求高質量發展的體現。益海嘉裡秉承這一精神,三十多年來不斷推出更豐富、更優質的產品,產業鏈已延伸到大米、面粉、油脂科技、飼料原料等諸多領域。集團採用多品牌戰略,以金龍魚為核心,建立起覆蓋高端、中端、大眾的綜合品牌矩陣,旗下歐麗薇蘭、胡姬花、香滿園、乳玉皇妃等,都已成為每個細分領域的佼佼者,推動千萬家庭廚房升級。

深圳益海嘉裡南海油脂工廠(益海嘉裡供圖)

2 質量——必修課的第一課

1990年,深圳在蓬勃發展中迎來了十歲生日:全國第一家証券交易所深交所宣告成立﹔中國內地第一家麥當勞餐廳在深圳開業﹔第一家投資過億的糧油企業南海油脂正式開業投產﹔深圳媽灣港碼頭正式對外國籍船舶開放......

當時,坊間流傳著一句話——“來深圳的,都是全國的精英!”如何讓精英們在此施展拳腳,是深圳的必修課題。深圳把企業質量放在了必修課的第一課。

1987年8月,深圳市質量協會正式成立,自此便一直為深圳500多家中大型以上的品牌企業提供國際先進的質量管理工具和方法,成為振興“深圳質量”不可或缺的中堅力量。2004年,深圳市在全國率先設立市長質量獎,打造出“深圳質量”和“深圳標准”。

這一創新舉措成為全國范本,在接下來的數年間席卷神州大地。各地如雨后春筍般涌現出的市長質量獎和獲獎企業。

資料顯示,深圳市市長質量獎推行至今,已有華為、中興、招商銀行、中集集團、華訊方舟等行業巨頭企業獲獎。而在2009年,益海嘉裡旗下南海油脂獲得深圳市市長質量獎,這是該獎項首次頒發給食品企業。截止目前,益海嘉裡旗下已經有16家企業陸續獲得了18個各級政府質量獎。

隨后在2011年,深圳又開始著手首席質量官(CQO)制度的推進。2013年,16家企業被推薦開展首席質量官制度試點工作,這其中唯一的食品生產企業,正是益海嘉裡旗下南海油脂。

而如今,南海油脂也是益海嘉裡集團質量管理體系建設的縮影。截至2020年5月,益海嘉裡旗下有85家企業通過了ISO9001質量體系認証,57家企業通過了FSSC22000食品安全體系認証,47家企業通過了ISO 22000食品安全管理體系認証,60家企業通過了AIB審核。

益海嘉裡產品全家福(益海嘉裡供圖)

3 在深圳,創新是企業的通行証

深圳經濟特區成立四十周年,無數人的奮斗史在此書寫。願意留下,是因為這裡創新的“基因”,足夠澆灌他們的夢想生根萌芽,成就一個個企業王國。

1993年,王傳福來到深圳,他敏銳地察覺到移動電話的發展對充電電池需求會與日俱增,於是毅然扔掉“鐵飯碗”,選擇“下海”創立比亞迪。事實上在創業初期,比亞迪的發展曾被資金所困。所幸深圳政府也意識到了這一點,在有關部門提供的擔保下,比亞迪拿到了創業初期的銀行貸款。而這一切的來源,是企業的創新氣質。王傳福曾直言,“深圳企業的骨子裡頭就是創新”。

在深圳,創新就是企業的通行証。2000年,深圳市制訂發布了《深圳市工業企業技術中心認定和考核辦法》,對被認定為市級和國家級的企業分別給予300萬元和500萬元的技術中心資助資金,以鼓勵支持企業在技術中心建設自主創新方面的工作。

這當中的一個小插曲,讓后來很多來深企業更加堅定,這是一個一視同仁、不看出身、專注成績的夢想之城。

彼時,益海嘉裡正在研發“金龍魚第二代調和油”,首次將膳食健康的研究深入到脂肪酸領域。讓人意想不到的是,深圳市政府主動上門聯系,邀請他們參與技術中心評選。“當時外界質疑食用油行業不可能創新,而且益海嘉裡投入巨資的研發中心不在深圳……讓我們很感動的是,深圳政府頂住了壓力,根據現場審查結果做出決定,把300萬元的技術中心資助資金給到我們。”益海嘉裡研發中心副總經理姜元榮博士回憶道。

正是這筆300萬元的啟動資金,推動金龍魚第二代調和油的產品配方獲得了2005年的國家發明專利,益海嘉裡最終配套投入3000萬元在深圳成立了研發實驗室。從2002年6月上市到2006年12月底,金龍魚第二代調和油的市場銷售量超過240萬噸,累計銷售額近300億元,實現稅金超過3億。從300萬的啟用資金,到3000萬的投入建設,直至3億的上繳稅收,益海嘉裡完成了作為一個企業從產品層面的創新,到社會價值層面的1:10:100的完美轉身。

在深圳市政府眼裡,創新不分行業。政府對創新的執念,也讓企業一以貫之。如今,益海嘉裡依舊保持著這股勁,以科技創新引領行業進入大健康時代,為消費者提供優質、安全、健康的糧油食品。十年磨一劍的金龍魚“雙一萬”稻米油,是近年來益海嘉裡秉持稻米循環經濟自主研發的產品,用創新技術最大程度保留了稻米的營養精華,並成功打入稻米油的故鄉——日本以及北美高端市場,讓源自於傳統行業的“中國創造”,在國際市場上大放異彩。

益海嘉裡水稻循環經濟模式示意圖(益海嘉裡供圖)

4 構建可持續發展模式

始終站在改革開放最前沿的深圳,因改革而生,因開放而強。不惑之年的深圳,依舊保持著活力,因為其不僅在營商環境上率先做出創新舉措,在可持續發展意識上也走在了前列。

在21世紀初期,深圳低碳發展理念就已初顯雛形。2010年,深圳排放權交易所成立,成為全國首批溫室氣體自願減排交易機構,2013年交易所在中國率先啟動碳交易,拉開了中國碳排放市場的帷幕。運行首日,市場就完成了8筆交易,控排企業出售部分配額,機構投資者積極競購,成交總量2萬余噸,成交總額61萬元。

當時,深圳還推出了一項特別的舉措,市民同樣可以開戶並購買碳配額,購買的碳配額來自企業,資金也將用於企業的節能減排工作。多年來,深圳排放權交易所不斷嘗試將碳交易與低碳公益相結合,讓更多深圳市民融入低碳生活。

深圳率先啟動碳交易,對其他城市有著寶貴的借鑒經驗。北京、天津、上海、廣東、湖北、重慶等省市先后啟動了碳排放權交易試點。經過一段時間的發展,各試點省市的碳交易市場規則逐步完善。2017年12月19日,全國碳排放交易體系正式啟動。

與此同時,深圳發展低碳環保的理念,也像春雨般潤物細無聲,內化成每一個在深企業的基因。2013年8月,南海油脂成為第一家在深圳排放權交易所自由交易碳排放權的企業,以實際行動踐行節能減排。2020年7月,南海油脂獲得國際清潔能源部長級會議頒發的“2020年全球優秀能源管理領導獎”——能源管理洞察獎,成為2020年全國糧油食品行業唯一獲此殊榮的企業。這代表著益海嘉裡在能源管理和綠色發展方面做出的貢獻,得到了世界范圍的認可。

“如果全國的稻殼都能用於發電,這意味著每年可節省2000萬噸標准煤。”益海嘉裡集團總裁穆彥魁曾向外界提過這樣一段話,這段話也被媒體稱為益海嘉裡低碳之路的“初心”。

事實上,穆彥魁的這段話,在益海嘉裡內部也引發了一場“循環經濟革命”。益海嘉裡創新出“水稻循環經濟模式”、“大豆精深加工模式”、“油脂副產品綠色加工利用”等模式,用循環經濟點綴中國的“綠水青山”,助力“健康中國”的戰略實施。

現成的企業案例,讓當年認為環保與發展不能共存的觀點不攻自破。四十年間,深圳的人均GDP從200美元增長到了近3萬美元,產業創新走到了世界前列。與此同時,“深圳藍”、“深圳綠”也成為深圳城市人與自然和諧發展的名片。

5 融入灣區,游向世界

深圳速度、深圳質量、創新基因、低碳意識……深圳遍地是奇跡,但深圳似乎又沒有奇跡。所謂奇跡,不過是每個建設者一步一腳印的努力。

吳宇晨還記得,八十年代末的某個夏天,他在深圳萌生出了想回家的念頭。“當時這裡比自己的老家更加偏僻。當時來深圳真的是一場冒險。”吳宇晨感嘆。夜幕降臨,眼見隔岸的香港燈火輝煌、高樓林立,這個小漁村依舊滿地荒涼。

當年,深圳的未來發展如何,大家都不敢想象,正如從深圳河南岸回望大陸,一片迷暗中隻有幾點燈光。所幸的是,有一批優秀的人才和企業願意冒險陪她成長。改革開放之初,在其他外資企業對中國市場踟躕不前時,郭鶴年與侄子郭孔豐便大膽決定在中國投資,為中國糧油界帶來了新鮮活力。益海嘉裡由此扎根深圳,與深圳和祖國共同發展。

轉眼間到2020年,在“深圳速度”下狂飆了四十年,深圳的未來發展如何,大家同樣不敢想象。四十年來,深圳在不同階段誕生了一批又一批優秀企業。2020年8月10日,《財富》雜志世界500強榜單發布,8家深圳企業入選,該數量超過了意大利、印度、巴西、俄羅斯、澳大利亞等世界經濟體。

當年那個“想回家”的年輕人沒有想到,如今的深圳已然是中國最年輕的一線城市,而自己所在的公司益海嘉裡,深耕於深圳這片熱土三十多年后,也正謀劃於深交所上市,開啟企業的下一個發展階段。多年來,益海嘉裡一次又一次用創新顛覆國人的餐桌文化,為中國老百姓餐桌上“吃得好、穩得住”提供可靠保障,也為中國農業和糧油產業的高質量發展探索出一條可持續發展的道路。

如今,吳宇晨所在的公司和城市,仍在不斷突破他原來的想象。2017年7月1日,深圳的發展進入了一個新階段。《深化粵港澳合作 推進大灣區建設框架協議》在香港簽署,粵港澳大灣區建設進入實質性啟動。面向世界,這也將是深圳站在粵港澳大灣區新起點上的使命——為世界提供科創支持、向世界展示中國發展模式。如今,粵港澳大灣區的聯動更加緊密,深圳作為灣區科創中心的地位也更加重要。灣區面向世界的定位和視野,為企業提供了更多可能。

改革開放為心懷夢想的企業提供了機遇和沃土,益海嘉裡也從一顆種子,成長為參天大樹。在2020年5月10日第四個中國品牌日上,穆彥魁面對中央電視台的鏡頭鄭重道出,未來三五年之內,益海嘉裡金龍魚計劃在中國的投資會超過前30年投資的總和,且力度還會不斷加大。

新時代已來,但初心未改,在改革開放浪潮中成長起來的益海嘉裡,在“負重前行、敢闖敢拼”的深圳孺子牛精神下,與深圳和祖國同呼吸,攜手走向更廣闊的未來。四十年風雨兼程,四十年春華秋實。未來的無數個四十年裡,這座城市的絢麗篇章還將不斷書寫。

(文中吳雨桐、文貴英、甄美新、吳宇晨均為化名)